IDA : La bouée de sauvetage d’une aide mondiale en perte de repères.

Depuis vingt ans, l’aide publique au développement (APD) a considérablement augmenté. En 2021, elle atteignait près de 1 000 milliards de dollars, un niveau jamais vu. Pourtant, cette abondance cache une réalité plus sombre : l’efficacité de cette aide s’effrite. Les financements se dispersent entre des centaines de bailleurs et de structures parallèles, parfois déconnectés des besoins réels des pays bénéficiaires. Dans certains États africains, plus de 200 agences différentes interviennent, souvent sans réelle coordination. Résultat : coûts de gestion plus lourds, chevauchements d’actions et faible appropriation par les gouvernements locaux.

IDA, un acteur central dans ce paysage éclaté

Au milieu de ce désordre, l’Association Internationale de Développement (IDA), bras concessionnel de la Banque mondiale, joue un rôle stabilisateur. Son modèle repose sur un principe simple : canaliser les financements directement vers les gouvernements, avec plus de 90 % des fonds intégrés dans les budgets nationaux. Contrairement à de nombreux bailleurs qui préfèrent financer des projets isolés, l’IDA favorise une planification nationale et une meilleure cohérence des politiques publiques.

Une mécanique financière innovante

L’IDA n’est pas un bailleur comme les autres. Elle regroupe 59 contributeurs, des pays riches traditionnels mais aussi des économies émergentes comme la Chine, l’Inde ou le Brésil. Grâce à sa notation financière triple A, elle emprunte sur les marchés et transforme chaque dollar donné en 3 à 4 dollars investis. Cette capacité de levier en fait le plus grand fonds mondial dédié aux pays pauvres.

Depuis sa création en 1960, l’IDA a engagé 533 milliards de dollars dans 115 pays, permettant de financer des écoles, des infrastructures de santé, des routes, mais aussi des réformes institutionnelles essentielles.

Un fonds toujours plus ambitieux

Les cycles de financement de l’IDA, appelés “reconstitutions”, mobilisent régulièrement les États donateurs. La dernière en date, IDA20 (2022-2025, a permis de réunir 93 milliards de dollars. Pour la période 2025-2028 (IDA21), l’objectif est encore plus ambitieux : atteindre 100 milliards de dollars, un record historique. Cet argent doit répondre aux défis des polycrises actuelles : changement climatique, endettement croissant, inégalités sociales et fragilités politiques.

Une réponse agile face aux crises

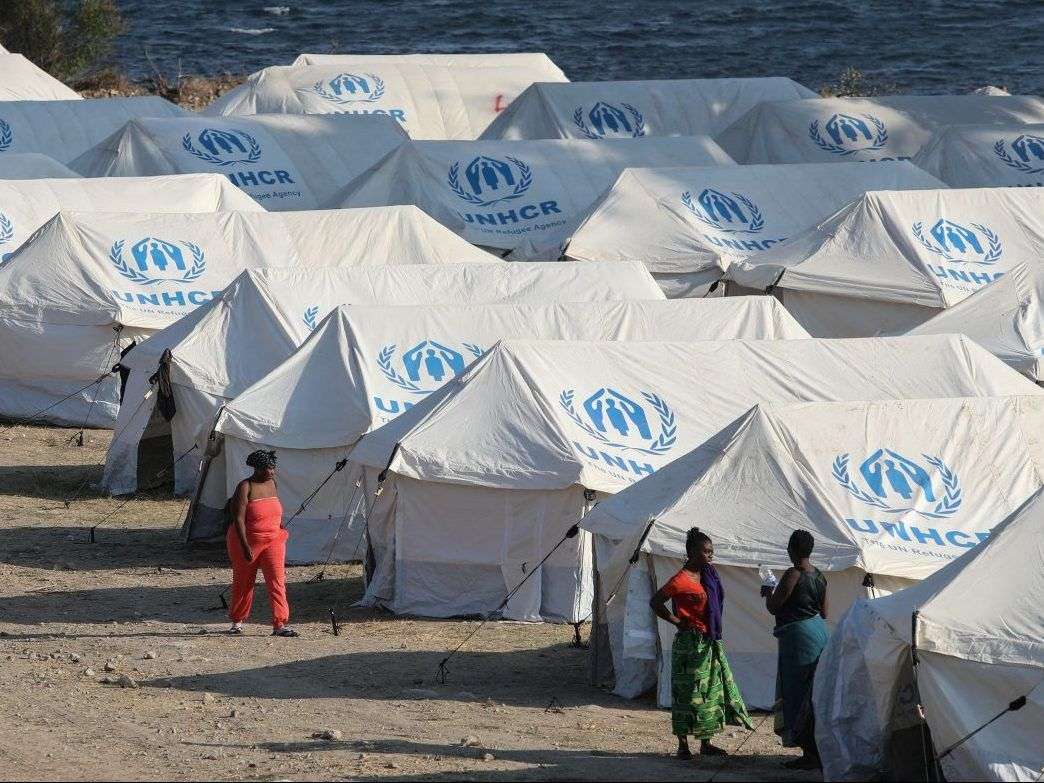

La force de l’IDA est aussi sa réactivité. Lors de la pandémie de Covid-19, elle a rapidement mobilisé des milliards pour soutenir les systèmes de santé et amortir les chocs économiques. Ses priorités récentes s’articulent autour de la résilience climatique, de l’égalité des genres, de la transition digitale et de la soutenabilité de la dette. Autant de chantiers cruciaux pour les pays les plus vulnérables.

Un avenir sous contraintes

Mais tout n’est pas rose. Pour atteindre ses ambitions, l’IDA dépend de la générosité et de la stabilité politique de ses contributeurs. Or, certains pays donateurs, notamment les États-Unis, peinent à maintenir leurs engagements. De plus, la montée en puissance des prêts par rapport aux subventions suscite des inquiétudes : les pays pauvres pourraient voir leur endettement s’aggraver au lieu de s’alléger.

Dans un monde où l’aide internationale s’éparpille et perd en efficacité, l’IDA apparaît comme un phare de cohérence et de solidarité. Mais son avenir reste suspendu à un équilibre fragile : convaincre ses donateurs, préserver sa crédibilité financière et continuer à servir de bouée de sauvetage aux pays les plus démunis. Si ce pari est réussi, l’IDA pourrait rester le dernier grand pilier d’une aide au développement véritablement efficace.

La Rédaction